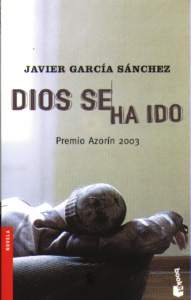

Javier García Sánchez.

Dios se ha ido.

Premio Azorín 2003.

Editorial Planeta. Colección Booket.

Cubierta: Opalworks.

Primera edición en Booket: marzo de 2003.

© Javier García Sánchez, 2003.

© Editorial Planeta, S.A, 2004.

Dios se ha ido. Una novela inteligente, extraña.

Las primeras cuarenta o cincuenta páginas no hay Dios que las aguante.

A partir de ahí empieza el desastre. Para el protagonista, porque empieza a abrirse (lentamente), para el lector, porque cada vez se ríe más y está más enganchado. Cosas que atrapan: la risa y la sinceridad. Al irle abriendo poco a poco, uno cada vez se siente más atrapado en un universo que me suena demasiado. Comidas extrañas (ja, la Suprema de Merluza cuando no hay otra cosa, o como él dice, quitándole el «de», la Suprema Merluza). Constantes disgresiones te van introduciendo en una cabeza de la forma más efectiva que he visto últimamente. Si en «Los estados carenciales» Vallvey consigue hacer comprender las reacciones de un grupo de personas que interactúan, aquí Javier consigue que saboreemos en contacto directo la persona que es su personaje. Entremezclado con ajedrez y yazz, desilusión, imaginación sana y sana ironía, sano cinismo. Uno no sabe si reírse o llorar. Pero lo consigue, y siempre estás riendo mientras lees los avatares (perfectamente al uso, por otra parte) del buen hombre que somos todos, de algún modo.

Una novela excelente.

Voy a terminar con un párrafo, no de la parte irónica, sino del puro hueso del protagonista. Me dejó clavado a la silla.

«¿O sí me atreveré?

La ausencia de Claudia me ha llevado a pensar que ausencias marcan, sin duda, el final de una partida. Y una derrota. En este caso la mía. Ya nada tengo que perder.

Sí, claro que me atreveré, porque es ahora o nunca:

En la cama, durante la noche, me doy cuenta de que veces hago un gesto incontrolado: estiro una patita hacia donde ella estaba, a mi izquierda. Es en vano. No hay nadie. Ahora, el único hueco que existe en el colchón es el de mi lado. También me doy cuenta de que ese gesto va siendo cada vez más resignado. Primero la buscaba estirando un brazo, como si quisiera acariciarla. Como cuando la abrazaba por detrás para darle calor. Tan friolera como siempre fue, yo intentaba que se sintiese protegida. Luego ya no estiraba el brazo o la mano. ¿Para qué? Entonces cruzaba el cuerpo en diagonal. Después solía volver a la posición usual que adopto al dormir, decepcionado y día a día dolorosamente convencido de que ella ya no está allí. Al final me conformo, por lo que parece, con deslizar de nuevo, humilde y vanamente, esa patita entre las sábanas.

De vez en cuando se me duerme algún músculo durante la noche. A ella le ocurría con cierta frecuencia, y se asustaba rnucho. Yo estaba ahí para apaciguarla. Desde que duermo solo -y no me explico la razón- también me pasa. Un gemelo, un muslo, una mano. Entonces, el dolor es insoportable por espacio de bastantes segundos. Me abrazo yo mismo en busca de consuelo. Muchas veces he llorado de soledad en esos momentos angustiosos. Pero lo que más he echado de menos en todo este tiempo es consolarla. Creo que tal vez únicamente en esos momentos, y hablo de efímeros instantes en todo un día, me sentí realmente útil para alguien.

Cuando pienso en ella aún se me encoge el corazón. Y de algún modo ella está siempre.

Cuando ella no está, es decir, cuando tengo plena y amarga conciencia de su definitiva ausencia, todo cesa de moverse y de ser. Si algo tuvo un sentido, lo pierde. Eso es Dios que se ha ido, que ha vuelto a irse, sin avisar siquiera. Entonces se apaga la luz y yo me deshago un poco más en la oscuridad. Me duermo con ambas manos cruzadas a la altura del corazón, sobre el pecho, como los muertos. Desde que Claudia no está he sentido cierta complacencia en ese gesto, o en esa actitud, o en esa íntima decisión de la que sólo me atrevo a insinuar un gesto: quisiera estar muerto. La vida con ella era difícil, porque la vida siempre lo es. Sin ella, no es.

Estoy muerto.»